La scuola e l'autentica promozione del merito

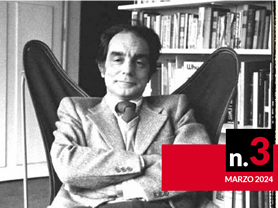

Giorgio Israel

Grande è la confusione sotto i cieli dell’istruzione italiana, il che, contrariamente al pensiero del presidente cinese Mao Tse Tung, non è affatto una buona cosa. Ci riferiamo soprattutto alla questione della valutazione e del merito dove la schizofrenia è tale da raggiungere paradossalmente esiti coerenti. Le cronache annunciano che le promozioni all’esame di maturità sfiorano la totalità, cui però non corrisponde una crescita di qualità: al contrario, prevale la tendenza verso la mediocrità generalizzata. Si leva pronto il coro di chi coglie l’occasione per proporre l’abolizione dell’esame di stato, e anzi di ogni esame, visto che agli esami di terza media le percentuali sono analoghe. Nulla di strano poiché da decenni c’è chi persegue una scuola senza voti ed esami, appiattita su quella che fu sfortunatamente definita la “media minima”. Un persona di buon senso potrebbe chiedersi quale coerenza vi sia nel parlare da mane a sera di valorizzazione del merito e poi cancellare ogni selezione. Una coerenza c’è, se s’identifica il merito con la promozione del “successo formativo garantito”. È la coerenza perversa dell’appiattimento che si avvale di tanti strumenti, come l’identificare ogni cattivo rendimento scolastico come “difficoltà di apprendimento”. La persona di buon senso potrebbe chiedersi che cosa resti in mano all’insegnante se lo si priva del potere di premiare i migliori e penalizzare chi non s’impegna. Ma anche qui dipende da come si pensa la funzione dell’insegnante: un “maestro” nel senso pieno del termine ha bisogno di quel potere, un “facilitatore”, un “animatore”, deve rinunciarvi. A lui spetta il mero compito di promuovere il successo formativo garantito, di applicare fedelmente le innumerevoli prescrizioni ministeriali, di riempire centinaia di moduli, di somministrare e correggere i test, di assolvere la funzione di badante del processo di autoapprendimento. Sbaglierebbe quindi la persona di buon senso a stupirsi che, mentre si cancella la promozione del merito per gli studenti, il tema centrale sia la valutazione dell’insegnante: difatti, l’intenzione è di trasformarlo in un badante. Così non è da stupirsi che l’unica forma seria di valutazione, quella basata su procedimenti ispettivi interni alla categoria, sia trascurata, non solo perché costosa, ma perché corrisponde all’unico modo di concepire la valutazione come un processo di crescita culturale. Prevalgono idee di valutazione basate su tecniche numerico-statistiche e la tentazione di ricorrere agli esiti dei test Invalsi. Anche qui il buon senso suggerisce che valutare un insegnante dagli esiti della sua didattica è assurdo: si rischia di punire chi opera in un contesto difficile e premiare chi opera in un contesto facile. Ma questo non interessa chi non bada alla sostanza ma solo alla forma; tantomeno costui si preoccupa del fatto che i procedimenti statistici che sono alla base dei test Invalsi siano autoreferenziali, in quanto standardizzano a tal punto le visioni delle materie che le abilità valutate dai test Invalsi sono quelle di risolvere i test Invalsi stessi, e nient’altro.

Il peggio è che l’ideologia che sta dietro queste tendenze è manifesta ma avanza in modo caotico, a pezzi e a bocconi, infilandosi tra una sperimentazione e l’altra, col risultato che la scuola italiana è un vestito di Arlecchino. Come se non bastasse, gli “sperimentatori” si accaniscono sempre più, ora mirando alla soppressione degli esami, ora riesumando progetti di ristrutturazione dei cicli pensati quasi vent’anni fa, ora progettando la riduzione dei licei a quattro anni, mentre nell’ultimo anno un corso dovrebbe essere tenuto in altra lingua, non importa se con una drammatica caduta di livello per l’assenza di competenze linguistiche sufficienti; o addirittura pensando di trasformare le scuole in centri sociali.

A ben vedere, la situazione all’università non è diversa. Anche qui si è radicata l’idea del “successo formativo garantito”, per cui un docente che boccia troppo finisce sui giornali. Del resto, cosa direbbe la persona di buon senso leggendo sull’avviso di un corso universitario che «la percentuale prevista di studio dello studente sul totale dell’impegno richiesto è del 65%»? Direbbe che è ridicolo pensare che quella percentuale sia indipendente dalle capacità dello studente. Eppure, i docenti universitari sono talmente assuefatti a un siffatto demenziale linguaggio burocratico da non farci più caso. Si era promesso che l’ultima riforma si sarebbe ispirata al principio della valutazione ex post: fate le scelte che ritenete più opportune e sarete valutati per gli esiti. È accaduto esattamente il contrario, per cui l’università è ridotta a un sistema che agisce in esecuzione delle minuziose direttive dell’onnipotente agenzia di valutazione (Anvur), ispirate da escogitazioni statistiche impermeabili a qualsiasi critica di merito. La situazione ha raggiunto livelli tali da suscitare proteste e l’ammonimento di chi ha avvertito che, di questo passo, sarà la morte della valutazione. Ma non è così: sarà piuttosto la morte dell’università come sistema di didattica e ricerca basato sul fondamentale principio dell’autonomia e in cui resti tempo per pensare alla conoscenza, alla cultura, e non solo alle procedure. L’ultimo disastro attiene al tema della trasmissione generazionale. Tutti sapevano che le gigantesche immissioni ope legis di qualche decennio fa avrebbero prodotto un’imponente ondata di pensionamenti e un pericoloso salto generazionale. La trasmissione delle conoscenze e delle esperienze è un fattore fondamentale in un sistema dell’istruzione, secondo quel delicato equilibrio descritto da Hannah Arendt quando insisteva sulla necessità di preservare una base di “conservatorismo” per fornire ai giovani gli strumenti per il rinnovamento. Ma ora si affaccia un nuovo provvedimento che “rottama” altri docenti approfondendo la rottura generazionale e culturale. Chi si riempie la bocca dei modelli esteri non dice che nelle università statunitensi si può restare fino a novant’anni o essere licenziati a cinquanta. Non si fanno le guerre generazionali nell’ambito della cultura e dell’istruzione.

Vi sarebbe poi da dire qualcosa circa l’ostinazione a non voler ripensare l’accesso alle facoltà di medicina guardando ai modelli esteri, la ripetitiva sceneggiata dei test in cui chi non copia o “collabora” è un fesso. Così, il vero dramma nazionale è sempre l’incapacità di concepire l’autentica promozione del merito. Sarebbe interessante approfondire le radici storiche di tale incapacità, legate a una tradizione dirigista inesauribile che si ripropone ora sotto vesti progressiste ora sotto vesti tecnocratiche. Ma forse anche questo è un tema troppo culturale in tempi in cui è lecito parlare soltanto per cifre e statistiche.

La nostra rivista online

Servizi e comunicazioni

Seguici su facebook

I più letti

-

Istruzione e ricerca: basta con la precarietà

Istruzione e ricerca: basta con la precarietà

-

Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà

Scuola, FLC CGIL: servono 4 miliardi in più per abbattere la precarietà

-

Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti

Scuola, servono 4 miliardi per stoppare il precariato e portare l’obbligo a 18 anni. Calcolo Flc-Cgil. Piange pure l’Università col 49% di supplenti

-

Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”

Scuola, università e ricerca: un esercito di 300mila precari. Il rapporto Cgil fotografa una situazione “in costante peggioramento”